Die Entwicklung der Hochschul-Architektur

Das Credo des „lebenslangen Lernens“ ist in den letzten Jahren zu einer wichtigen (bildungs-) politischen Forderung in den hochentwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften erhoben worden. Von daher ist es durchaus erstaunlich, dass den Orten des Lernens und ihren räumlichen wie architektonischen Bedingungen in der Gesellschaft eine verhältnismäßig geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn diese Orte und Räume erfordern hinsichtlich der Raumorganisation, Ausstattung und der architektonischen Gestaltung besondere Bedingungen. Für sie können entsprechend spezialisierte Architektur- und Planungsbüros geeignete Konzepte entwickeln, wenn sie hierfür den Auftrag erhalten.

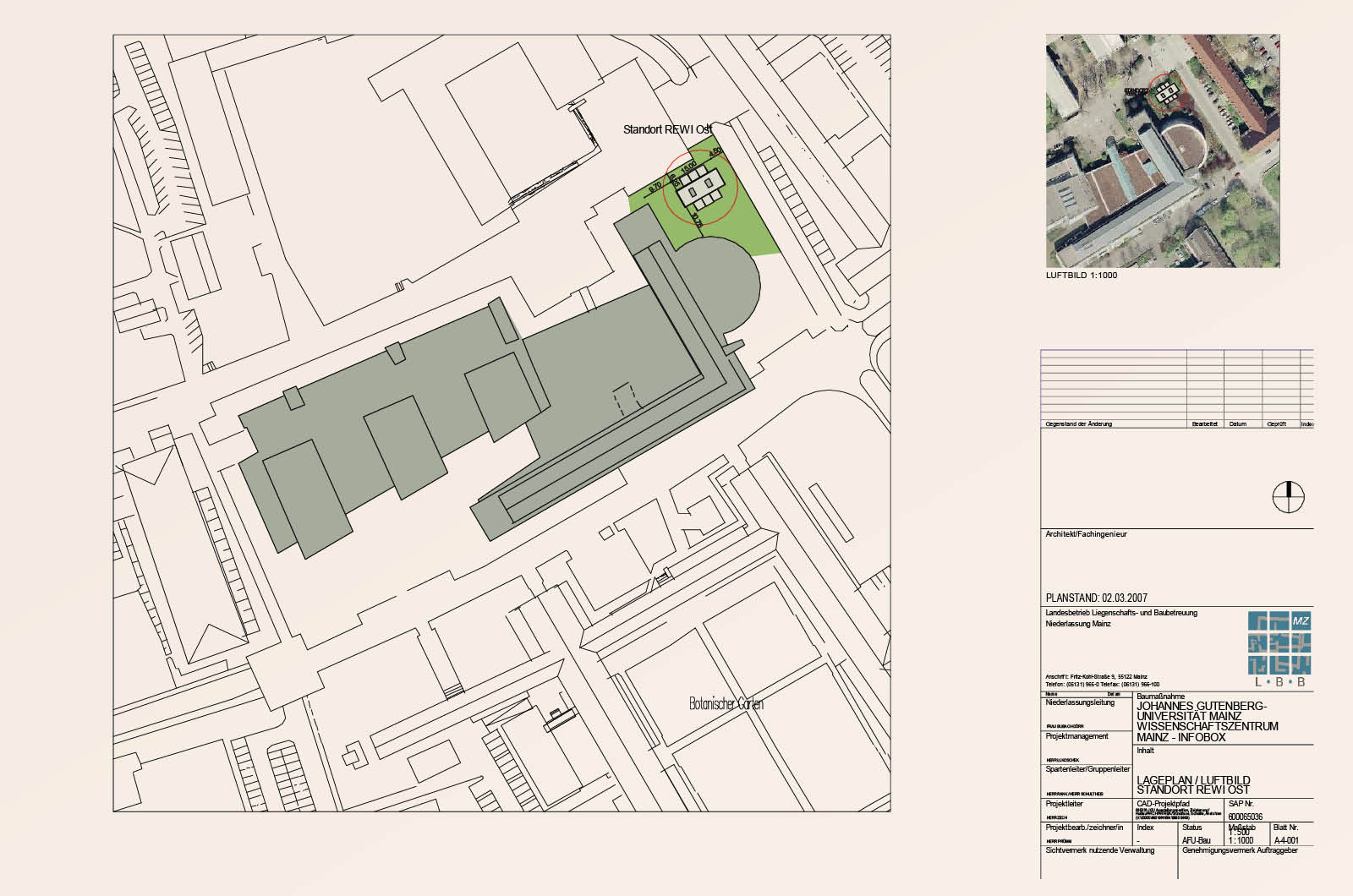

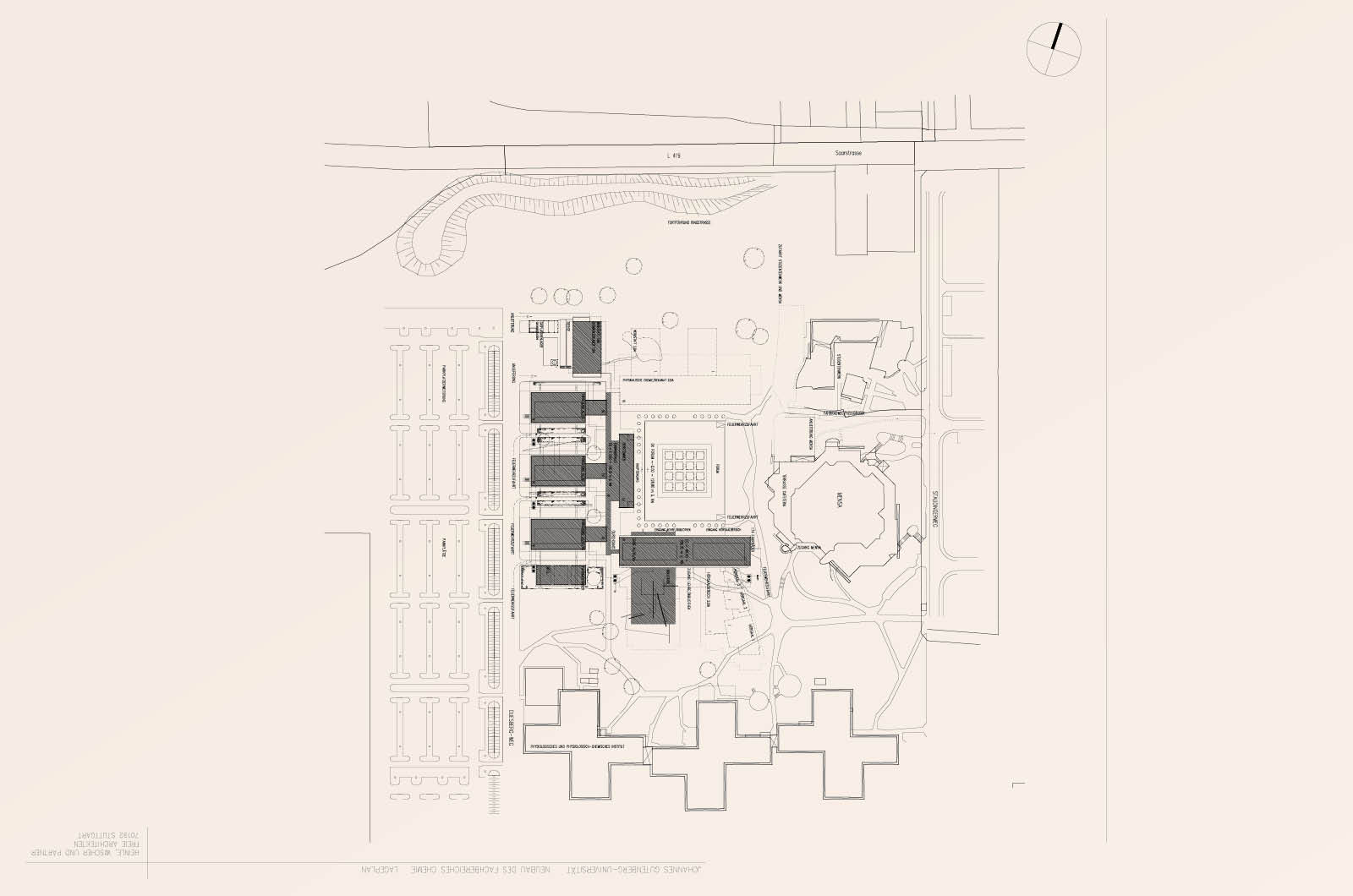

Welche unterschiedlichen Lösungen dabei im Laufe der Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurden, vermag sehr anschaulich der Campus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu veranschaulichen. Wie auch andere Universitätscampi vermittelt er die Idee der städtebaulich eigenständigen Wissenschaftsstadt, deren unterschiedliche Lehr- und Forschungseinrichtungen mit spezifischen Räumlichkeiten für Wissensgenerierung und Wissensvermittlung ausgestattet wurden. Die dort errichteten Bauwerke sind speziell entworfen für das universitäre Leben und Arbeiten: Sie müssen Verwaltung, Lehre und Forschung vereinen. Aber auch die universitätsöffentlichen Plätze, Mensen und Studentenwohnheime spielen eine wichtige Rolle auf dem Campus. Sie dienen als Räume des sozialen Austauschs. Egal ob als baulich einheitlicher Gesamtentwurf oder in mehreren, unterschiedlichen Bauphasen entwickelt: Ein Campus kondensiert die Idee der Universität. Sie bildet den sprichwörtlichen Grundstein für Studium, Forschung und Lehre.

„Wissen schafft Raum“: das Wechselspiel von Architektur und Wissen(schaft)

Lernorte wie der Campus können ihre Wirkung erst dann voll entfalten, wenn sie zu regelrechten Wissensräumen ausgestaltet werden. Sie müssen aufwendig geplant werden, um städtebaulich und architektonisch möglichst die besten – auch atmosphärischen – Voraussetzungen für Bildungs- und Forschungsprozesse zu schaffen. Nur dann können Lernorte auch als Resonanzräume ihre Wirkung für die geistige Aktivität und Kreativität entfalten. Wenn Universitätsarchitekturdiese Voraussetzungen erfüllt, kann sie eine doppelte Rolle einnehmen: In Form von konkreten Bauwerken stellt Architektur das benötigte Raumprogramm bereit und schafft das gewünschte Raumklima sowie eine repräsentative Außenwirkung.

Als metaphorischer Überbegriff kann „Wissensarchitektur“ die Strukturen der Wissensaneignung selbst beschreiben. Die Erstellung von Wissensbäumen oder Mind-Maps zeugt davon, wie die Organisation von geistig-intellektuellen Aspekten einer architektonischen Logik folgt. Wissen und Architektur sind somit eng verwoben. Wissensarchitektur ist dahingehend nicht nur die Organisation, Strukturierung und Verwaltung von Wissen: Sie ist auch die Erschaffung eines räumlichen und baulichen Pendants, um dem Prozess des Erkenntnisgewinns die besten Voraussetzungen zu geben. Hierfür ist es zunächst notwendig, Raum per se zur Verfügung zu stellen, bspw. in Form von Neubauten.

Aber auch älterer Baubestand muss saniert und modernisiert werden, um die veränderten Rahmenbedingungen von Forschung und Lehre zu erfüllen. Insgesamt müssen der Campus und seine Architektur auf die Zukunft und Wandelbarkeit kommender Anforderungen an universitäre Lehr- und Forschungseinrichtungen reagieren können. Das erfordert Flexibilität im Bauprogramm, ohne darüber aber die älteren Strukturen und ihren historischen Baubestand zu ignorieren, da in ihnen die geschichtliche Entwicklung von Universität sichtbar bleiben.

Anforderungen an die Hochschulbauten

Die stetigen Neuerungen, denen der Campus als „Ort des Lernens in der Einheit von Forschung und Lehre“ (so das Leitbild der JGU), ausgesetzt ist, macht es erforderlich, dass die Architektur und das sie umgebende städtebauliche Umfeld auf die sich verändernden Anforderungen reagieren: Zu diesen gehören die schnelle Entwicklung neuer wissenschaftlicher Fragestellungen, Methoden, Techniken und Verfahren, die allgemeine Vernetzung der Wissenschaften untereinander, die nationale und internationale Konkurrenzfähigkeit sowie die Bedeutung der Digitalisierung für Forschung und Lehre. Gerade die fortschreitende Digitalisierung hat nicht nur Auswirkungen auf Prozesse und Methoden von Forschung und Lehre, sondern auch auf das bisherige Selbstverständnis der Universität als Ort der physischen Begegnung menschlicher Individuen und ihrer im direkten, persönlichen Austausch geführten Diskurse. Der Digitalisierungsschub in Folge der Corona-Pandemie hat dieses Selbstverständnis erschüttert und zwingt zu einer Hinterfragung tradierter Überzeugungen und zu einer Neubestimmung des Paradigmas der Universität als Ort der persönlichen Begegnung und wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Das Ergebnis wird auch Auswirkungen auf die Universität als architektonisch gestalteter Ort und auf die Gestalt der Universitätscampi haben. Denn nur die sich leibhaftig begegnenden Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen jene komplexen und anspruchsvollen gebauten Räume, wie sie der Mainzer Gutenberg-Campus in den letzten 75 Jahren hervorgebracht hat. Anthropologisch spricht Vieles dafür, dass Universität als Institution von Präsenzveranstaltungen eine Zukunft hat und damit auch gebaute Räume für Forschung und Lehre weiterhin ihre Berechtigung haben werden. Anspruchsvoll gestaltete Campusarchitektur wird sich dann auch in Zukunft auf die Attraktivität von Universitätsstädten auswirken und den Zuzug von Menschen positiv beeinflussen können.

Die vielen Facetten eines heterogenen Campus: Baustile und -typen

Über die Jahrzehnte gewachsen, vereint der JGU-Campus Bestands- und Neubauten auf engstem Raum. Aufgrund seiner heterogenen Struktur wird der Campus so zu einer Architekturlandschaft, in der die Strömungen der Moderne, Nachkriegsmoderne, Postmoderne, High-Tech-Architektur bis zur zeitgenössischen Formensprache ablesbar werden. Leitideen der Wissenschafts- und Bildungspolitik, der Universitätsbauleitung und von externen Architekten, aber auch Ereignisse des internationalen und nationalen Zeitgeschehens oder gesellschaftliche Protest- und Reformbewegungen werden durch die Gestaltung der Architektur greifbar. Die dem Campus eingeschriebenen städtebaulichen Paradigmenwechsel erzählen von dem ständigen Antrieb einer Weiterentwicklung des Vorhandenen. Dabei dienen der internationale Architekturdiskurs und die Positionen berühmter Architektinnen und Architekten als Vorbild und Anregung, um die Entwicklung der Hochschularchitektur in ihrer konkreten Gestaltung auf die Anforderungen an Studium, Forschung und Lehre hin zu konzentrieren und immer wieder neu auszutarieren.

Der Campus ist aber auch in seiner funktionalen und sozialen Struktur ein heterogenes Gebilde, bestehend aus unterschiedlichen Einrichtungen, Instituten, Kollegien, Gruppen und Personenclustern. Hochschularchitektur muss auf diese vielfältigen, teils widersprüchlichen Komponenten reagieren und sie nach Möglichkeit in einen Ausgleich bringen. Die hierfür entwickelten Bauwerke können sowohl monofunktional für eine Wissenschaftsdisziplin ausgerichtet sein als auch mehrere Institute und Fachbereiche und damit Nutzungsarten beherbergen. Neben den primären Hochschulbauten kommen zentrale Bauwerke wie Bibliotheken, Mensen und Studentenwohnheime hinzu. Sie sind Bindeglied zwischen den Geistes- und Natur-, Rechts- und Sozialwissenschaften: In ihnen kommen Lehrende, Lernende, Projektangestellte, Servicekräfte und viele andere Zielgruppen zusammen, die alle das Leben und Arbeiten mit und auf dem Campus teilen.

Bautypen auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität

Für alle diese komplexen und durchaus auch widersprüchlichen Anforderungen müssen die beauftragten Architekten bzw. Architekturbüros Lösungen entwickeln. Ausgangspunkt ist zumeist die grundlegende Frage nach den passenden Bautypen, weshalb im Folgenden einige von ihnen vorgestellt werden sollen.

Ehemalige Kasernenarchitektur

Das Forum wurde nicht spezifisch für die Universität gebaut, sondern für diese umgenutzt. Ursprünglich als Kaserne um 1938 angelegt, weist der Grundriss auf einen militärischen Nutzen hin. Die beiden langen Seitenflügel stellen sich quer zum Haupteingang des Campus und verbinden sich im Norden durch einen Verbindungsbau, wobei sie Seitenflügel leicht hinauskragen. Im Süden werden sie von zwei quergestellten Anbauten, sogenannten Kopfbauten, abgeschlossen. Dadurch entsteht eine hufeisenförmige Anlage, die einen öffentlichen Platz in der Mitte bildet und in Richtung Kasino bzw. Alte Mensa geöffnet ist. In der Mitte bildet sich ein großer Platz aus, der früher für Übungen genutzt wurde. Der Grundriss der Anlage sowie die regelmäßige Gliederung der Fassaden mit zentralen Haupttoren ist barocken Schlossanlagen entlehnt, die standardgemäß mit Achsensymmetrie und Dreiflügelanlagen erbaut wurden.

Das Hochhaus

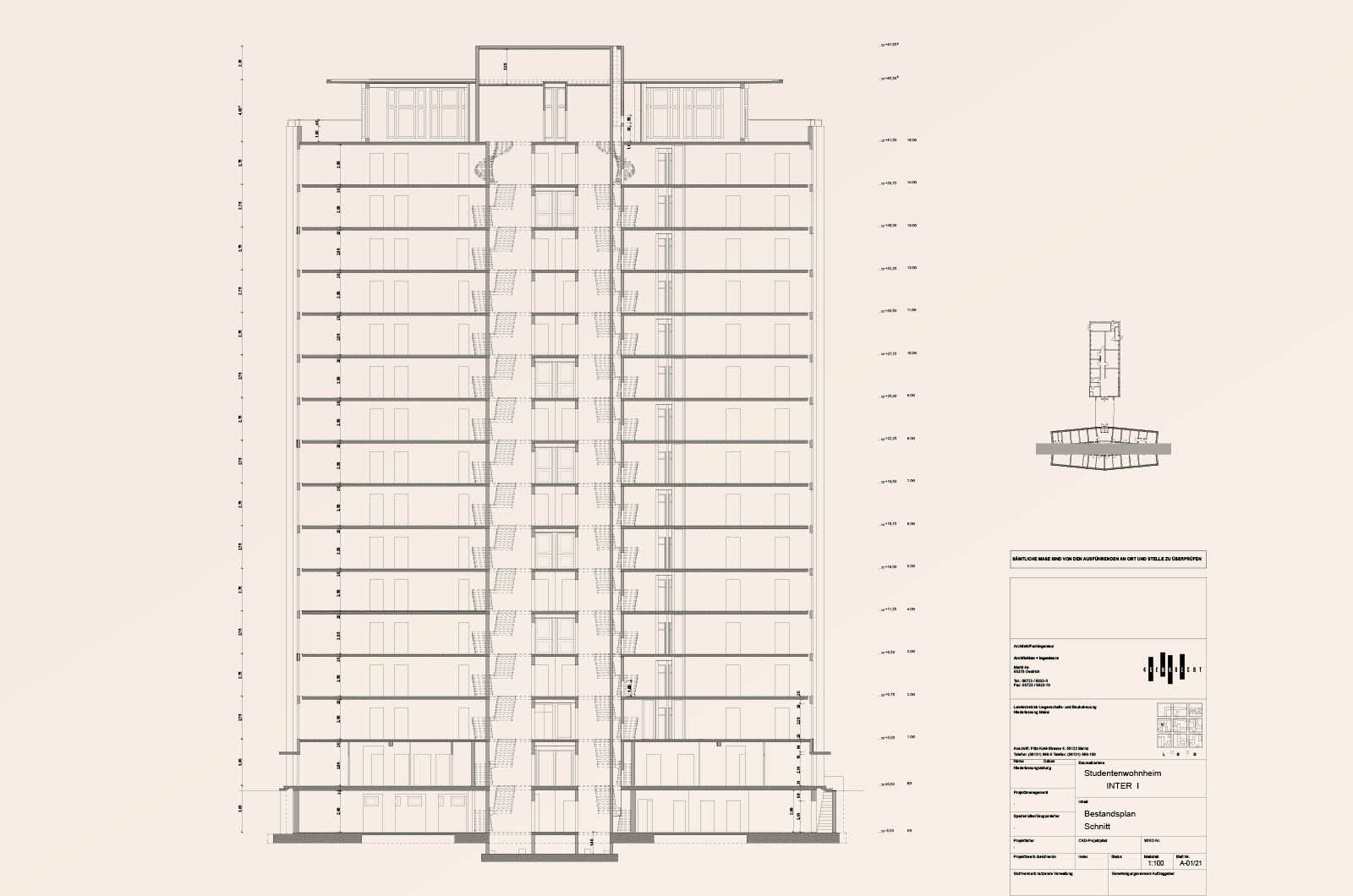

Ein Hochhaus zeichnet sich durch die kubische Form und Höhe des Gebäudes aus. So muss ein Bau mindestens 22 Meter erreichen, um das als Hochhaus zu gelten. Als Wolkenkratzer gelten Gebäude ab einer Höhe von 150 Metern. Das Bauen in die Höhe war bereits im Mittelalter möglich, wie Kirchentürme und sogenannte „Muthäuser“ (Wohntürme von Burganlagen) beweisen. Das moderne Hochhaus entstand in den USA im 19. Jahrhundert. Ein Paradebeispiel für den Hochhausbau war die Innenstadt von Chicago, die nach einem Brand im Jahr 1871 komplett neu und mit Hochhäusern bebaut wurde. Das berühmteste Beispiel einer Hochhaus-Stadt ist New York. Vor allem Manhattan wurde seit dem frühen 20. Jahrhundert und bis heute immer wieder durch Hochhäuser und Wolkenkratzer nachverdichtet. Aufgrund der geringen Grundrissfläche konnte mit dem Bau eines Hochhauses der Grundstückspreis niedrig gehalten werden, während zugleich genügend vertikal gegliederte Flächen zur Verfügung standen. Dadurch galt dieser Bautypus in der Moderne als besonders ökonomisch. Voraussetzungen für diese Innovationen waren die damals neuartige Skelettbauweise sowie die Erfindung des Fahrstuhls. Letzterer wurde durch den Mechaniker Elisha Otis, der die Sicherheitsfangvorrichtung der Lifte erfand, für den Alltag benutzbar.

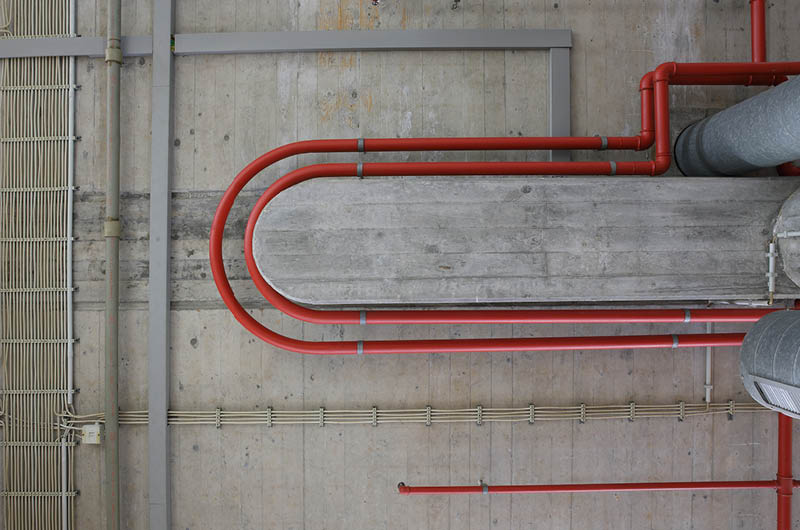

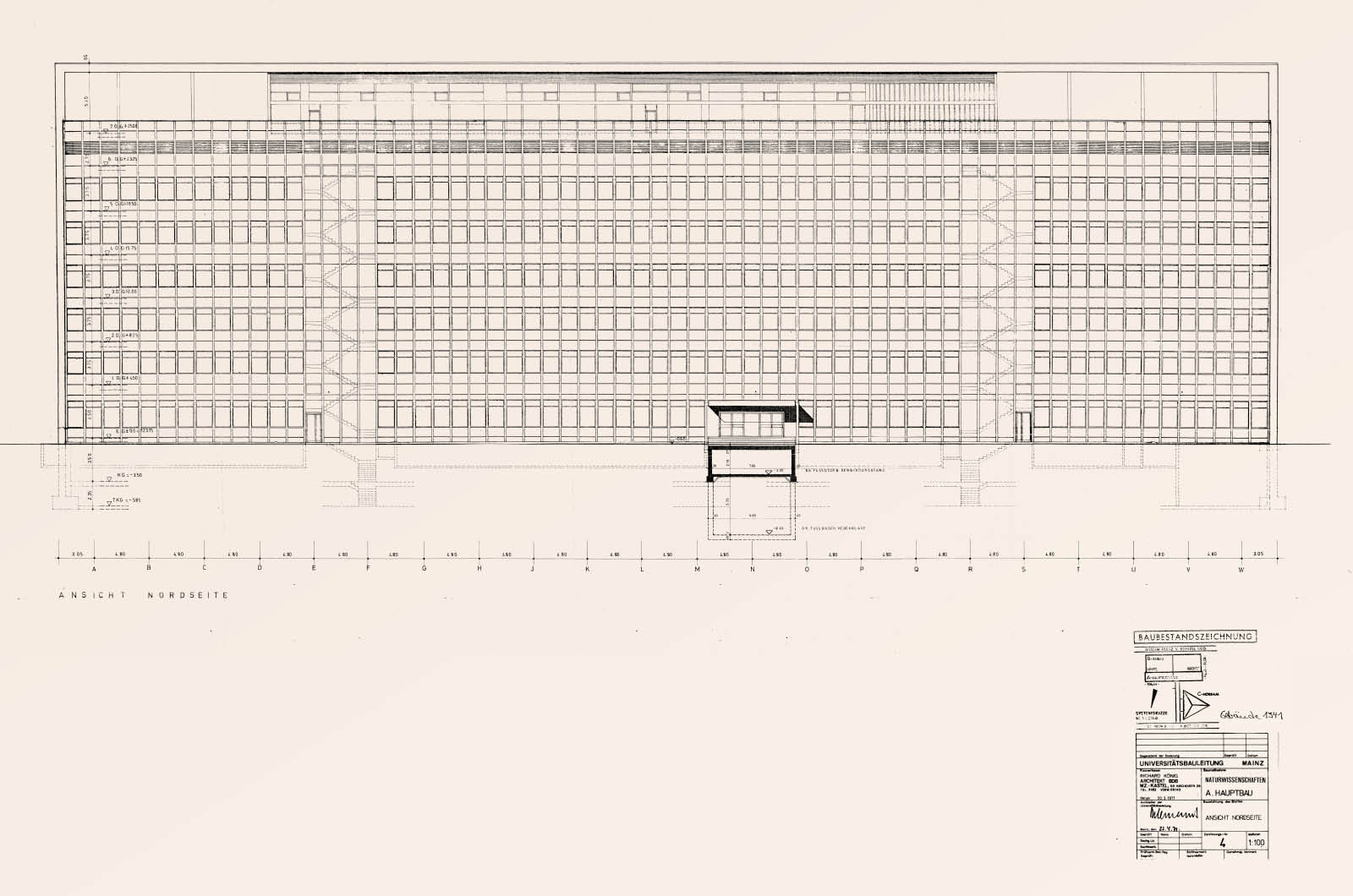

Oftmals dienten und dienen die Hochhäuser als Wohn- oder Bürogebäude. In Deutschland entstanden im frühen 20. Jahrhundert erste Hochhäuser nach US-amerikanischem Vorbild. In den USA wurden ab den 1920er Jahren mehrere Hochhaus-Universitäten entworfen, die eine Neuheit der Hochschularchitektur darstellten. Die Universität wurde zu einem Zeichen für wirtschaftliche Stärke und die Metropole, repräsentiert durch die Bauhöhe. Als in den 1960er Jahren ein Bau- und Wirtschaftsboom in Deutschland eintrat, musste die Architektur schnell auf den Wohnungsmangel und die sich rasant vergrößernden Firmen reagieren: Der Hochhausbau und das Großraumbüro waren geradezu geeignet für die schnelle Errichtung von Wohn- und Arbeitsraum. Aber auch für die Hochschulen konnte sich das Hochhaus, bzw. der Hochhausriegelbau, als funktionale Lösung bewähren. Die vertikale Staffelung der Etagen und die Skelettbauweise sorgten für viel Nutzungsfläche als auch eine schnelle Bauweise. Der Blick in die USA und vor allem auf Mies van der Rohes Wolkenkratzer waren ausschlaggebend. In Mainz ist das Internationale Wohnheim (Inter I, 2021 abgerissen) sowie die Naturwissenschaftliche Fakultät als Hochhäuser bzw. Riegelbauten entworfen worden.

Der flache Verwaltungsbau

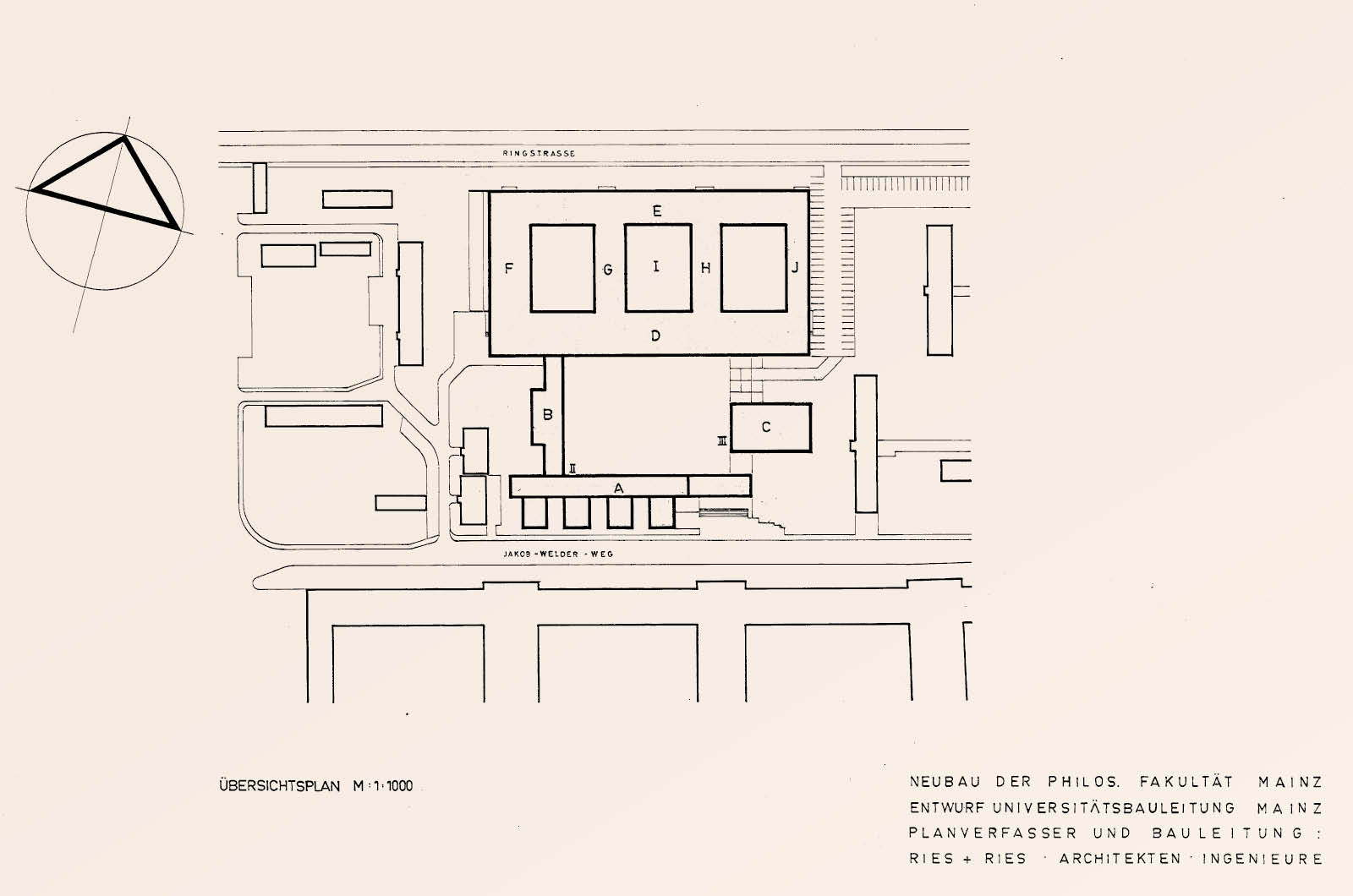

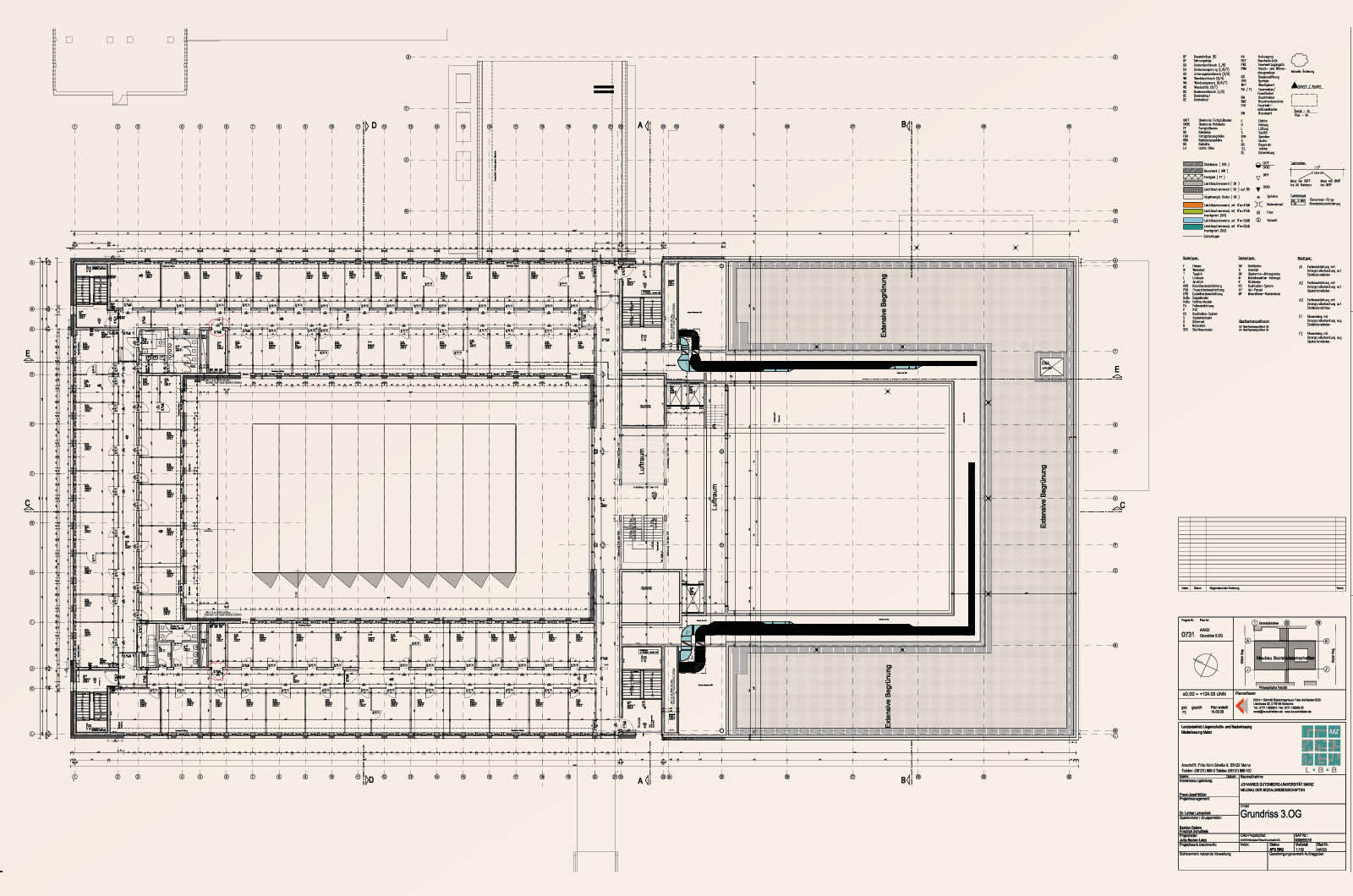

In der Nachkriegsmoderne in Deutschland konnte sich der flache Verwaltungsbau als Pendant zum Hochhaus entwickeln. Er bot die funktionale Lösung, unterschiedliche Bereiche und Zuständigkeiten in einem zeitgemäßen Gebäude unterzubringen. Charakteristisch für den Verwaltungsbau ist eine horizontale Ausdehnung der Räume, die funktionale Aufteilung in verschiedene Gebäudebereiche sowie die Gliederung in mehrere Trakte. Dadurch erstreckt sich der Bautyp in die Breite und nimmt im Gegensatz zum Hochhaus viel Grundfläche ein. Ziel war es, die Arbeit einzelner Abteilungen möglichst reibungslos und auf Augenhöhe zu ermöglichen. Fließende Abläufe sollten durch den antihierarchischen Gebäudeaufbau, einer klugen Wegeführung sowie die Schaffung Kommunikationsorten gefördert werden. Egon Eiermann gilt als Schlüsselfigur der Nachkriegsmoderne und einer der wichtigsten Architekten für den Verwaltungsbau. Sein Schüler, Lothar Leonards, übernahm die Idee der räumlichen wie sozialen Gleichstellung innerhalb eines Gebäudes und übersetzte den Typ des flachen Verwaltungsbaus in das Mainzer Philosophicum. Dessen Aufteilung in mehre Gebäudebereiche und die Einbettung drei begehbarer Binnenhöfe als Treffpunkte und Ruhepole fördern eine angenehme Lernathmosphäre. Fortgeführt wird die spätmoderne Idee von Architektur als Begehungsraum im Georg-Forster-Gebäude von 2014.

Dreiteilung der Gebäude

Typisch für die Architektur des 20. Jahrhunderts war die Auslegung der Bau- und Raumstruktur auf die Funktionalität. Die moderne Leitidee „Form follows function“ von Louis Sullivan (1896) bedeutet, dass die Gestaltung bzw. äußere Form von dem Nutzen des Gebäudes abgeleitet werden sollen. Dass Hochschularchitektur einen starken Fokus auf Funktionalität haben muss, ergibt sich aus der logischen Unterbringung verschiedenster Einrichtungen und Abteilungen. Räume für Forschung und Lehre, aber auch die Verwaltung müssen bestenfalls in einem Gebäude verortet sein. Eine Lösung hierfür ist die Teilung eines Bauwerks in drei nutzungsorientierte Trakte: So können die Diensträume von den Seminarräumen und Hörsälen topografisch voneinander getrennt werden. Jeder Abschnitt im Bau beherbergt so einen speziellen funktionalen Bereich. Walter Gropius entwickelte das Dessauer Bauhaus (1925) als dreigeteiltes Gebäude, das Lehrräume, Werkstätten und Büros funktional trennt. Diese Idee wird im ReWi II von 1960 – und leicht abgewandelt im ReWi I von 1990 – umgesetzt, wo die Dreiteilung der Trakte einen Innenhof für Pausen ausbilden. Die nutzungsorientierte Dreiteilung wird von den inneren Raumfunktionen abgeleitet, wodurch die verschiedenen Bereiche untereinander sowie übergreifend funktionieren.

Exkurs: die Dreiteilung von Bibliotheksbauten

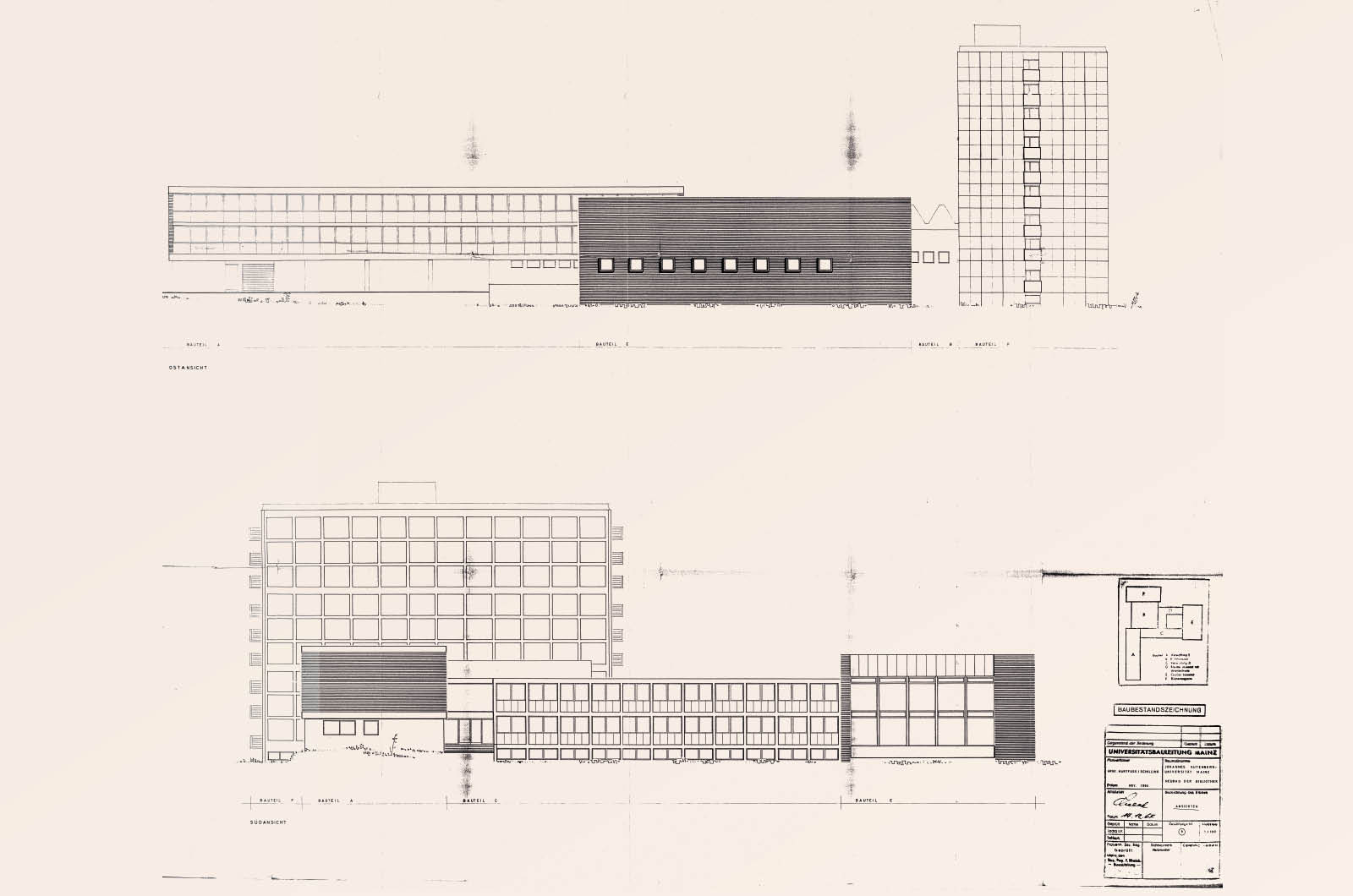

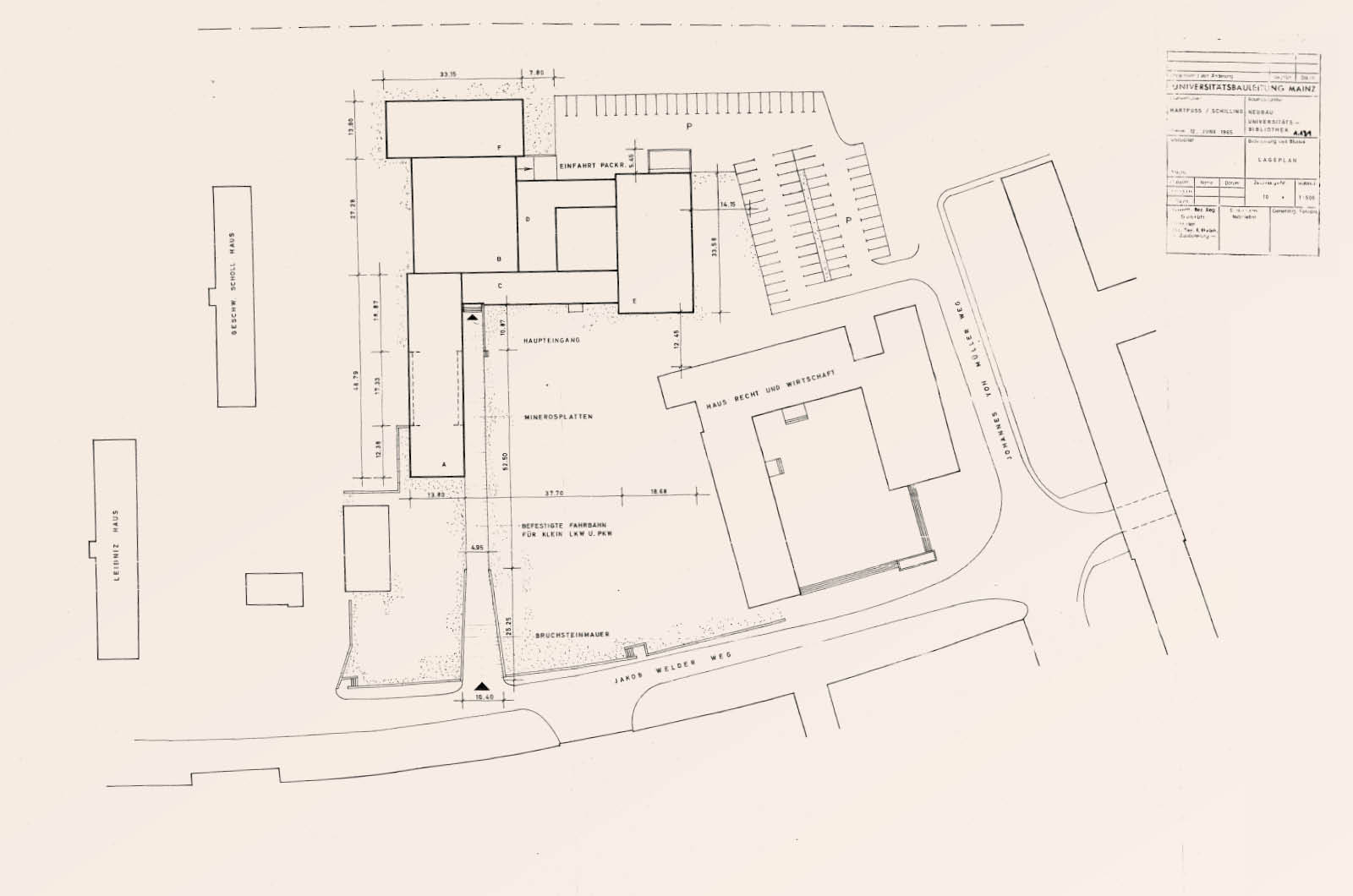

Eine Dreiteilung in Trakte ist auch Tradition bei dem Bau von Bibliotheken. Der italienische Architekt Leopoldo Della Santa definierte 1816 als Ideal der Bücherei eine Separierung in Magazin, Nutzer- und Verwaltungsräume. Im 19. Jahrhundert löste dieser Bautypus die barocke Saalbibliothek ab und ist in den Büchereien des 20. Jahrhunderts noch anzufinden. Auch die Mainzer Zentralbibliothek weist eine Teilung in genannte Bereiche auf: Im Westen befindet sich der längliche Diensttrakt, quer dazu im Osten der Lesesaal. Im Norden in ein elfstöckiger Magazinturm angegliedert. Die drei Bereiche werden durch eine zentrale Empfangshalle verbunden. Dieses Prinzip war im 20. Jahrhundert allerdings wieder veraltet. Während die Zentralbibliothek der JGU noch auf diese klassische Dreiteilung setzt, wurde die Frankfurter Universitätsbibliothek mit einem offenen Freihandmagazin entwickelt, das den abgesonderten Magazinturm nicht mehr benötigt und für alle zugänglich ist.

Additive Bauweise

Eine Abwandlung der modernen Dreiteilung von Bauwerken in funktional getrennte Bereiche findet sich in der sogenannten additiven Bauweise. Hier werden mehrere, kleinteilige Gebäudekompartimente in einer regelmäßigen, teils repetitiven Struktur aneinandergesetzt. Verbunden sind diese in sich geschlossenen Bauteile durch eine intelligente Wegeführung, die trotz der vielen Areale und Bereiche für eine guten Orientierung sorgt. Das modulare Bauen setzte sich ebenfalls im 20. Jahrhundert durch und definiert eine regelmäßige Wiederholung gleicher oder ungleicher Elemente. Bürogebäude des Strukturalismus der 1960er Jahre bedienen sich dieser Bauweise, die durch die serielle Anfertigung von Wänden und Fenstern ökonomisch ist. Auf dem Gutenberg-Campus besitzen vor allem Bauwerke der Naturwissenschaften den modularen Bautypus. Das Max-Planck-Institut für Polymerforschung (1991) und der Neubau des Instituts für Chemie (1998) wirken durch ihre Modulbauweise wie realisierte Formen von Polymerketten und chemischen Verbindungen. Die annektierten Labortrakte der neuen Chemie beherbergen jeweils ein anderes Institut.

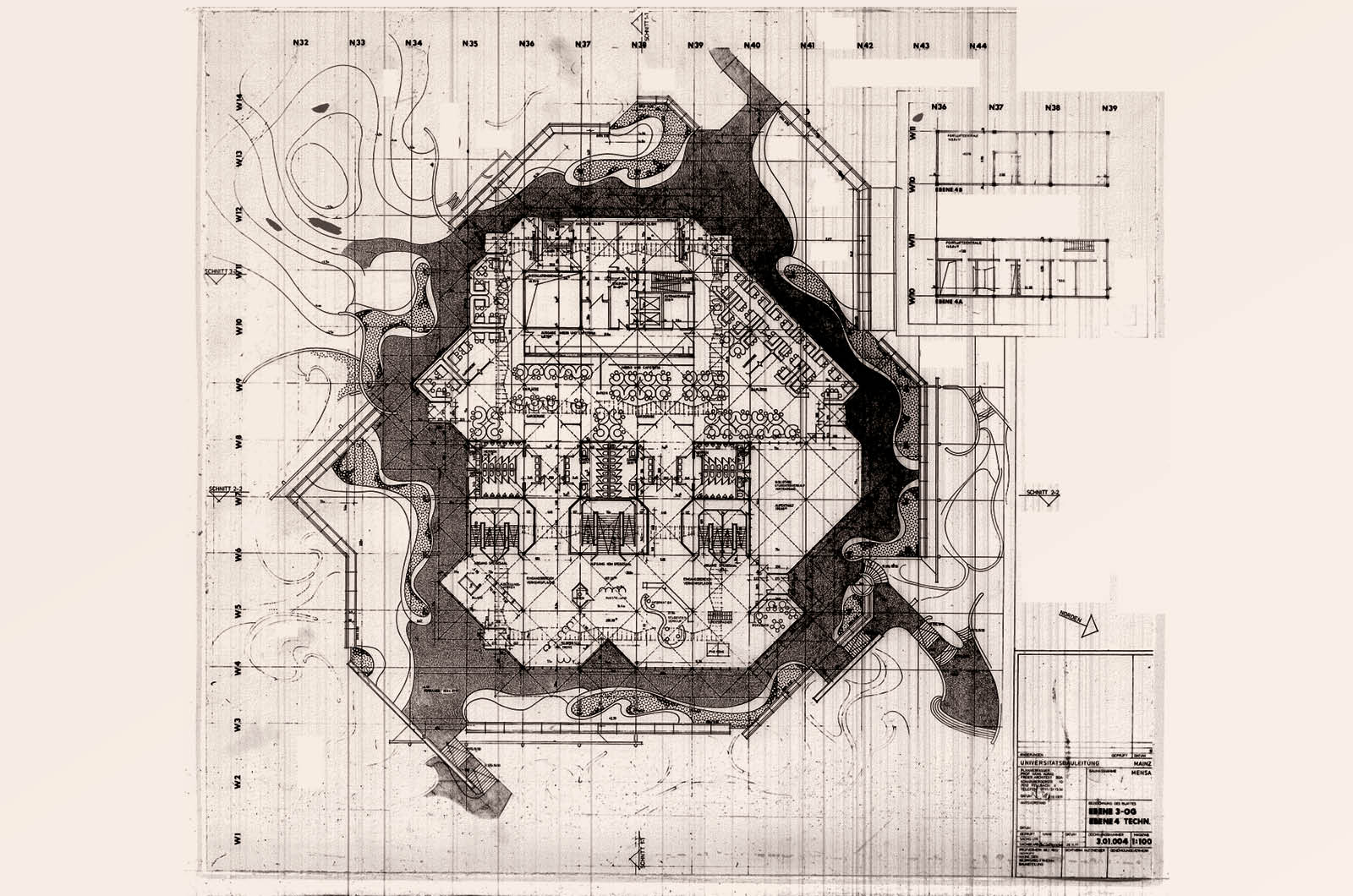

Der Zentralbau

Ursprünglich ist ein Zentralbau ein Bauwerk, dessen Achsen gleich lang sind, sodass keine Seite in ihrem Maßstab dominiert. Als historische Zentralbauten gelten Rundbauten wie bspw. antike Tempel wie das Pantheon in Rom (125 n. Chr.) oder der Zentralbau des Aachener Doms (803). Der Bautypus zeichnet sich durch eine Betonung der Raum- oder Gebäudemitte aus. Oftmals führen mehrere Zugänge in das Zentrum im Inneren. Die Zentralmensa der JGU (1980-1985) ist zwar kein klassischer Zentralbau, übernimmt aber wesentliche Merkmale für die spätmoderne Hochschularchitektur. Das Gebäude weist keine Hauptseite und ebenso keinen Haupteingang auf. Mehrere Wege führen zu dem Gebäude bzw. auf die Terrasse im Obergeschoss, um in das Innere zu gelangen. Der Grundriss zeigt die gleichlangen Gebäudeachsen und einen Fokus auf das Zentrum. Vor allem der große Speisesaal im Erdgeschoss bildet eine Raumeinheit. Die Idee eines modernen Zentralbaus für die Mainzer Mensa wurde bewusst gewählt. Ziel war es, einen zentrierten Ort für den geselligen Austausch während der Mittagspause und die Begegnung von Menschen zu schaffen. Alle Bereiche – Büros, Küchen, Lagerräume, Speisesäle sowie Seminarräume – sind in dem Bauwerk gleichermaßen untergebracht. Vor allem die Besucher:innen, Student:innen und Mitarbeiter:innen, rücken in den baulichen Fokus der Zentralmensa. Auch der Hörsaal der naturwissenschaftlichen Fakultät, die „Muschel“ (1967) bildet eine Art Zentralbau. Hier liegen die Hörsäle in den Ecken des dreieckigen Grundrisses, das Zentrum bildet ein repräsentatives Foyer mit Wendeltreppe.

Kubus des 21. Jahrhunderts

Jüngere Bauwerke des Gutenberg-Campus setzen auf die geschlossene, geometrische Form des Kubus. Während die ReWis, das Philosophicum und die Zentralbibliothek verschiedene Gebäudetrakte ausbilden, sind in den BioZentren, dem Helmholtz-Institut oder der neuen Anthropologie alle Bereiche in einem einheitlichen Baukörper verordnet. Die sichtbare Teilung in funktionale Bereiche wird aufgehoben. Dabei ist die Betonung der Geometrie und die Gestaltung von Bauwerken nach Primärkörpern ebenfalls ein klassisch-modernes Prinzip, das bspw. im Neuen Bauen eingesetzt wurde (BSP). Der Rückbezug auf die einfache Schönheit geometrischer Formen ohne Ornament und die Ausgewogenheit von Funktion und Gestaltung standen im Fokus. Ludwig Mies van der Rohes Credo „Less is more“ zeugt von der minimalistischen Ästhetik, die eng mit der Nutzung verbunden war. Die neuen kubischen Bauwerke auf dem Gutenberg-Campus überführen dieses moderne Prinzip in das 21. Jahrhundert: Auch hier verbindet sich Funktionalität der Bauwerke mit einer klaren Formensprache, dem Einsatz neuer Materialien und die Betonung von Leichtigkeit und Lichtdurchlässigkeit.

Die Zukunft des Campus

Während die Vergangenheit und Gegenwart in der Wissenschaftsstadt des Gutenberg-Campus erfahrbar werden, muss Hochschularchitektur auch in die Zukunft blicken: Gebäude müssen erweiter- oder ausbaubar, ihre Räume flexibel nutzbar und individuell vergrößer- oder verkleinerbar sein. Mit der Entwicklung neuester Technik und der Digitalisierung können virtuelle Räume geschaffen werden, die die Nutzung realer Lernräume ergänzen. So werden Konferenzen per Stream oder Remote in andere Universitätsräume oder gar zuhause verfolgbar. Außerdem sind Vorlesungs- und Seminarräume multifunktional nutzbar und dienen sowohl der klassischen Lehre als auch interaktiven Gruppenarbeiten, teilweise sogar zeitgleich. Foyers wie im BioZentrum II können als Pausenaufenthalt sowie Arbeitsraum genutzt werden, da hier die Treppen mit ausreichend Steckdosen ausgestattet sind und aufgrund großer Stufen als Sitzgelegenheit dienen. Diese Art der Nutzung nach dem Open-Office-Prinzip ist eine funktionale Fortführung von Aufenthaltsräumen in Mensen und Bibliotheken, in denen oftmals Referate und Hausarbeiten vorbereitet werden.

Ein Campus der Zukunft wird letztlich darauf ausgerichtet sein, Lern- und Arbeitsräume in den Außenraum zu legen. Öffentliche Plätze, die bereits derzeit für das Arbeiten und Lernen genutzt werden, könnten dementsprechend architektonisch wie technisch ausgestattet werden. Das Lernen im Grünen bzw. der Wechsel von Lernräumen im Innen- und Außenbereich können Kreativität und Motivation fördern. Natürliches Licht und Luft dienen der Konzentration, gegen Witterungen kann ephemere Architektur schützen. Diese schnell auf- und abbaubare Architektur erzeugt eine räumliche Abgrenzung zur Umgebung, markiert einen öffentlichen Raum als temporären Lernraum und beinhaltet die Versorgung mit Strom.